|

|

Resumen.

1. Introducción.

2. Materiales y Métodos.

2.1. Ubicación y características de la unidad de producción.

2.2. Manejo alimenticio.

2.3. Experimento.

2.4. Análisis estadístico.

3. Resultados y Discusión.

4. Conclusiones.

5. Literatura citada.

RESUMEN.

Con el objetivo de evaluar el comportamiento productivo de conejos durante el período de crecimiento- engorde, se realizó un experimento que consistió en la sustitución parcial del alimento balanceado comercial (ABC) por el fruto de mango

criollo (Mangifera indica) en una granja comercial del estado Monagas, Venezuela. El experimento tuvo una duración de 63

días, se utilizaron 32 conejos mestizos Nueva Zelanda x California de 30 días de edad alojados en jaulas. Se aplicó un

diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos: T1: 120 g de ABC; T2: 80 g de ABC + 40 g de mango criollo;

T3: 60 g de ABC + 60 g de mango criollo y T4: 40 g de ABC + 80 g de mango criollo. Las variables dependientes fueron:

ganancia media diaria de peso (GMD), peso final a los 93 días de edad (PESOFIN), consumo total (CONSTOTAL) y

conversión alimenticia con ABC (CAABC). Se realizó un análisis de varianza por el método de mínimos cuadrados. Los

resultados arrojaron diferencias significativas para las variables bajo estudio. Siendo los mayores promedios en GDP para

T1: 26,69 ± 1,34 g; PESOFIN para T1: 2083,75 ± 26,09 g; CONSTOTAL fue para T1: 7434,37 ± 6,80 g. Las mejores

CAABC se obtuvieron en los tratamientos que incorporaron el mango criollo. En general los resultados obtenidos permiten

recomendar la utilización del fruto del mango como recurso alternativo en la alimentación de conejos de engorde.

1. INTRODUCCIÓN.

Dentro de la especies de animales

subutilizadas, el conejo está teniendo cada vez mayor

importancia, ya que es un productor eficiente de

proteína y posee características que lo hacen apto para

la producción a pequeña y mediana escala.

La producción de conejos debe ser considerada

como una alternativa que permitirá satisfacer las

necesidades actuales y futuras de alimentación de los

sectores más pobres de la población, tanto rural como

urbana, principalmente en sistemas caseros de

producción, donde los conejos pueden aportar

cantidades razonables de carne con relativamente

poca inversión (Hurtado y Romero, 1999).

La cunicultura representa una alternativa para

producir proteína animal de excelente calidad y a bajo

costo, sustentada en la alta eficiencia reproductiva del

conejo. Debido a que una coneja adulta es capaz de

producir 25,2 gazapos destetados anualmente, los

cuales al ser llevados al sacrificio se traducen en 48,6

kg de peso vivo (PV) por coneja por año. Sin

embargo, para mantener estos índices en países

subdesarrollados se debe fortalecer las

investigaciones en relación a la alimentación de esta

especie en estas condiciones (Lukefahr y Cheeke,

1991).

La alimentación de conejos a base de alimentos

concentrados comerciales en los países tropicales es

altamente costosa y poco conveniente debido a la

existencia de un potencial natural, representado por la

abundancia de biomasa vegetal, que hasta ahora no ha

sido aprovechado de la forma más eficiente. La

utilización de cultivos tropicales de alta capacidad de

adaptación al medio, en la alimentación de conejos

constituye un elemento importante en la construcción

de sistemas sostenibles de producción cunícola. Por lo

que es necesario, identificar recursos alternativos

alimenticios con el fin de sustituir parcialmente el

alimento concentrado comercial en condiciones

tropicales (Nieves y Calderón, 2001).

En países tropicales y especialmente en

Venezuela se cuenta con una gran variedad de fuentes

alimenticias con un alto valor biológico que no son

utilizadas por otras especies. La alta disponibilidad de

plantas probadas o potencialmente útiles para conejos,

sustenta la posibilidad de incluirlas en dietas

balanceadas preparadas en la granja, para aprovechar

la capacidad herbívora de la especie (Nieves et al.,

2001).

Diferentes investigaciones han tenido como

objetivo sustituir parcialmente al alimento balanceado

comercial (ABC) en raciones para conejos por

alimentos alternativos. En tal sentido surgen los

bloques multinutricionales, inclusión de leguminosas

forrajeras y frutas, entre otros (Nieves y Calderón,

2001). En países africanos los conejos pueden ser

llevados a peso de sacrificio sin el uso de cereales en

su ración mediante la utilización de leguminosas u

otras especies con elevado contenido de proteínas y

energía asociadas a los subproductos del

procesamiento de cereales, como el arroz (Lukefahr y

Cheeke, 1990). El objetivo de la presente

investigación fue evaluar el comportamiento

productivo de conejos durante el período de

crecimiento-engorde alimentados con frutos de

mango (Mangifera indica L.) en sustitución parcial

del alimento balanceado comercial.

2. MATERIALES Y MÉTODOS.

2.1. Ubicación y características de la unidad de producción.

El presente estudio se realizó en la finca “TAYU”, ubicada en el sector Chaparral, municipio

Piar del estado Monagas, Venezuela. Las coordenadas

geográficas son: longitud oeste: 63º 12’ y latitud

norte: 09º 07’. El paisaje corresponde a una

formación de pie de monte, con temperaturas

promedios anuales de 23,7ºC y precipitaciones de

1.005 mm.

El manejo utilizado en la granja se caracteriza

en la utilización de alimento balanceado comercial y

en el control de los registros de producción de los

individuos. Posee un número de animales conformado

por 70 madres en producción y 12 reproductores

machos y 200 conejos (gazapos en crecimiento engorde).

Se crían conejos mestizos de las razas

Nueva Zelanda y California hasta alcanzar pesos que

varían entre 2 y 2,5 kg, la explotación está destinada

a la producción de carne de conejo.

2.2. Manejo alimenticio.

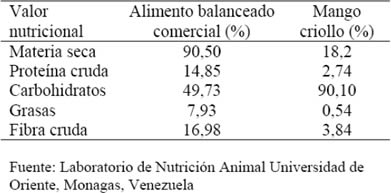

La alimentación se basó en dietas compuestas

por alimento balanceado comercial y fruto de mango

criollo fresco, con la composición nutricional que se

muestra en el Cuadro1. Se utilizó el fruto de mango

con un grado de maduración intermedio a los que se

realizó un pequeño corte en la concha antes de

ofrecerse a los animales.

2.3. Experimento.

Se utilizaron 32 gazapos de 30 días de edad,

con un peso vivo promedio de 402,5 ± 28,61 alojados

durante 63 días en jaulas de crianza de 0,80 x 0,60 x

0,40 m, entre los meses de junio, julio y agosto del

año 2005, distribuidos en diseño completamente

aleatorizado con cuatro tratamientos y cuatro

repeticiones, el peso inicial se utilizó como

covariable, con dos conejos por unidad experimental.

Los tratamientos fueron los siguientes: T1: 120 g

ABC; T2: 80 g ABC + 40 g fruto de mango; T3: 60 g

ABC + 60 g fruto de mango y T4: 40 g ABC + 80 g

fruto de mango.

Las variables medidas en el estudio fueron:

- Ganancia media diaria (GMD): se estableció por

la diferencia entre el peso final y el peso inicial

dividido entre siete días, durante todo el ensayo.

- Consumo total durante el ensayo

(CONSTOTAL): se refiere al consumo de

alimento total al final del ensayo por animal. El

cuál es la suma de consumos diario hasta la edad

de sacrificio y se obtuvo por diferencia de peso

entre el alimento ofrecido y el rechazado.

- Peso final (PESOFIN): el peso alcanzado a los

93 días de edad.

- Conversión alimenticia con alimento balanceado

comercial (CAABC): se calculó a través de la

fórmula porpuesta por De Blas (1989):

CAABC = (consumo de alimento (kg)) / (peso final (kg) - peso inicial (kg))

CAABC expresada en kg de alimento consumido

x kg de peso vivo obtenido del destete hasta los 93

días de edad.

2.4. Análisis estadístico.

Los datos se analizaron mediante un análisis de

varianza (SAS, 1998) con un modelo de clasificación

simple que tuvo a los tratamientos como única causa

de variación y como covariable el peso inicial. Se

realizó la prueba de medias a través del método de

Duncan al 5%, para las variables que resultaron

significativas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El análisis de varianza para GMD, peso final y

consumo total arrojó diferencias significativas entre

tratamientos, el efecto significativo que tuvo el peso

inicial como covariable. En el cuadro 2 se presentan

las medias con respecto a los tratamientos, se observó que la mejor respuesta la obtuvieron los animales

alimentados con el tratamiento 1 (120 g ABC). Sin

embargo, se encontró valores aceptables para el

tratamiento 2 (80 g ABC + 40 g Mango).

Con respecto a la GMD, estos resultados

superan a los 19,241 g/animal/día reportados por

Cheeke y Raharjo (1988) al utilizar el ramio blanco

(Boehmeria nivea, L Gaud) en un 25% y 75% de

ABC como alternativa para disminuir los costos de

alimentación en los sistemas de producción de

conejos, y a los reportados por Nieves y Calderón

(2001) con dietas no convencionales que incluían Trichanthera gigantea y lombriz roja californiana

(Eisenia foetida) (en un 2% de inclusión) de 19,29

g/animal/día. Mientras que, para el peso final los

valores obtenidos para el tratamiento 2 (1861,50 g)

son aceptables debido a la inclusión del mango criollo

y a la reducción de costos que la sustitución

representa en la alimentación de conejos.

Los consumos totales estuvieron dentro de lo

normal, se observó un consumo total de alimento

balanceado comercial en los tratamientos que incluían

fruto de mango, como fuente energética. Es

importante señalar que no se presentaron problemas digestivos en los animales, ni mortalidad. Los valores

obtenidos corroboran lo reportado en la literatura

sobre la adaptabilidad de esta especie a distintos

recursos alternativos que pueden ser viables en la

alimentación de conejos de engorde.

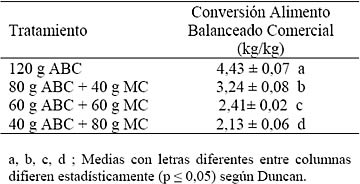

Los tratamientos tuvieron efecto significativo

(p < 0,05) sobre la conversión alimenticia con el

alimento balanceado comercial. Se observa en el

cuadro 3 los promedios obtenidos, los mejores fueron

los que incorporaron el fruto de mango en la ración.

Esto refleja el efecto nutricional que este recurso

aportó a los conejos en esta fase de producción bajo

estas condiciones. Estos valores son superiores a los

señalados por Morales et al. (2002) quienes utilizaron Leucaena leucocephala con niveles de 25% de

inclusión en dietas para conejos de engorde. Sin

embargo, los resultados obtenidos proporcionan una

conversión alimenticia admisible debido a la alta

aceptación del mango por los conejos. Es necesario

destacar que a medida que aumentaron los niveles de

sustitución del mango criollo, la conversión con

alimento balanceado comercial (CAABC) disminuyó considerablemente, lo que permite infierir una

reducción importante en los gastos de alimentación de

la producción cunícola, aunque se empeoran los

pesos finales porque el aporte de nutrientes es menor.

4. CONCLUSIONES.

La mejor respuesta productiva la obtuvieron

los animales que consumieron la dieta del tratamiento

1 (120 g ABC). Sin embargo, el comportamiento de

los animales que recibieron el tratamiento 2 (80 g

ABC + 40 g mango) se considera admisible para estas

condiciones. Existe alta aceptación del fruto del

mango criollo por parte de los conejos, lo que indica

la factibilidad de utilizarlo en la etapa de engorde.

5. LITERATURA CITADA.

Cheeke, P. y Y. Raharjo. 1988 Evaluación de forrajes

tropicales y subproductos agrícolas como alimento

para conejos. Memorias CIPAV (1): 33-41.

De Blas, J. 1989. Alimentación del Conejo. 2da

edición. Mundi prensa (5): 43-49.

Hurtado, E. y R. Romero, 1999. Efectos no genéticos

sobre el comportamiento productivo de conejos

(Oryctolagus cuniculus) durante el crecimiento post

destete. Revista Fac. Ciencias Veterinarias. UCV,

Maracay Venezuela (1): 139-142.

Lukefahr, S. and P. Cheeke. 1990. Rabbit project

planning strategies for developing countries, 1:

practical considerations. Livestock. Research for

Rural Development (1): 2- 9.

Lukefahr, S. and P. Cheeke. 1991. Rabbit project

development strategies insubsistence farming

system. Editor S. S. Branckaert. World Animal

Review a Quarterly Journal on Animal Health,

Production and Products FAO (2): 69.

Morales, M. A.; M. Juárez, E. Ávila, B. Fuente y G.

A. Velásquez. 2002. Efecto de la suplementación

con forraje verde hidropónico de cebada en los

indicadores productivos y el rendimiento en canal

en conejos Nueva Zelandia durante la etapa de

engorde. Memoria del II Congreso de Cunicultura

de las Américas. La Habana. Cuba. 345 p.

Nieves, D. y J. Calderón 2001. Inclusión de harina de

lombriz (Eisenia foetida) en dietas no

convencionales y suplementación con Trichanthera

gigantea en conejos de engorde. Investigación

agrícola.

Nieves, D.; D. López y D. Cadena. 2001.

Alimentación de conejos de engorde con dietas

basadas en materias primas no convencionales y

suplementación con Trichanthera gigante. Revista

Ciencia y Tecnología. UNELLEZ (2): 1-14.

SAS. 1998. SAS User’s guide: Statistics. SAS Inst.,

Inc., Car., N. C.

| Colaboraciones |

| Canales |

| Agricultura |

| Ganadería |

| Alimentación |